Há decisões judiciais que não apenas interpretam a lei elas produzem sentido social. Elas ensinam o que é tolerável, o que é negociável, o que pode ser relativizado. Quando uma decisão afirma que a relação entre um homem de 35 anos e uma menina de 12 pode ser compreendida como “vínculo consensual” ou “formação de família”, não estamos diante de uma simples divergência hermenêutica. Estamos diante de uma ruptura ética.

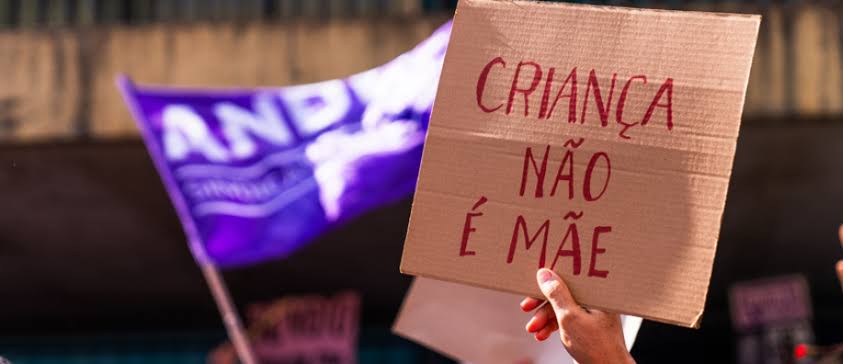

O caso que envolve a Justiça de Minas Gerais e que provocou indignação nacional não é apenas sobre um processo específico. É sobre o lugar das meninas na estrutura jurídica brasileira. É sobre como o discurso da “família” pode ser instrumentalizado para encobrir violência sexual. É sobre o risco de se normalizar o estupro de vulnerável sob a roupagem de romance.

E é também sobre o papel do Conselho Nacional de Justiça diante de decisões que parecem confrontar frontalmente o espírito e a letra da lei brasileira.O Código Penal brasileiro, em seu artigo 217-A, define o chamado estupro de vulnerável. Não há margem para dúvida: ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos é crime. Não se discute consentimento. Não se avalia maturidade. Não se investiga se havia “amor”. A vulnerabilidade é presumida por lei.

Essa presunção não é capricho moralista. É reconhecimento científico e social de que crianças e pré-adolescentes não possuem condições psíquicas, emocionais e cognitivas para consentir validamente em relações com adultos. A assimetria de poder é estrutural.Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) consagra o princípio da proteção integral. Crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, em condição peculiar de desenvolvimento, e devem ser protegidos contra toda forma de violência e exploração.

Yasmin Lyra Sousa é estudante de ciências sociais na UESPI e estagiária na Secretaria Estadual das Mulheres

Yasmin Lyra Sousa é estudante de ciências sociais na UESPI e estagiária na Secretaria Estadual das Mulheres

Quando uma decisão judicial transforma uma relação entre um homem adulto e uma menina de 12 anos em “formação de família”, ela não está apenas reinterpretando um fato. Está reescrevendo o sentido da infância.Há um equívoco perigoso que reaparece ciclicamente: a ideia de que, se houve “vínculo afetivo”, não há crime. Mas o ordenamento jurídico brasileiro já resolveu essa questão. Abaixo de 14 anos, o consentimento é juridicamente irrelevante.

Isso existe porque crianças podem ser manipuladas, seduzidas, coagidas emocionalmente. Podem acreditar que estão escolhendo aquilo que, na verdade, lhes foi imposto por uma estrutura de poder desigual.

A filósofa feminista Simone de Beauvoir escreveu que a opressão se perpetua quando aquilo que é estrutural passa a parecer natural. Quando uma relação assimétrica é narrada como romance, estamos naturalizando a desigualdade.

Uma menina de 12 anos não está em posição de igualdade com um homem de 35. Ele tem autonomia econômica, experiência de vida, poder simbólico. Ela está no início da adolescência, muitas vezes ainda na escola fundamental. Chamar isso de “relacionamento” é um eufemismo que esconde o desequilíbrio.O romance Lolita, de Vladimir Nabokov, é frequentemente mal interpretado como uma história de amor proibido. Mas a obra é, na verdade, uma narrativa sobre manipulação, obsessão e abuso, contada sob a perspectiva de um narrador não confiável.

Humbert Humbert não é herói romântico. Ele é um homem adulto que sexualiza uma menina e tenta convencer o leitor — e a si mesmo — de que há ali reciprocidade. Nabokov constrói o texto de modo a revelar o autoengano, a distorção, a perversão travestida de poesia.A confusão cultural entre romance e violência, tão criticada por estudiosas feministas, reaparece quando decisões judiciais utilizam termos como “vínculo consensual” para descrever o que a lei define como estupro de vulnerável. Não é coincidência que o imaginário social tenha dificuldade em enxergar meninas como vítimas quando o agressor não se encaixa no estereótipo do criminoso brutal. O abuso também pode usar terno, discurso manso e promessas de amor.

A palavra “família” tem força simbólica no Brasil. A Constituição Federal reconhece a família como base da sociedade. Mas isso não significa que qualquer arranjo que se autodenomine família esteja automaticamente legitimado. Historicamente, o discurso da família já foi usado para justificar casamentos infantis, submissão feminina e violência doméstica. A crítica feminista aponta como a instituição familiar pode ser espaço tanto de cuidado quanto de opressão.

A teórica feminista bell hooks destacou que o amor verdadeiro é incompatível com dominação. Onde há controle, coerção e desigualdade radical, não há amor — há poder.Uma menina de 12 anos inserida em uma relação com um adulto não está exercendo liberdade. Está sendo absorvida por uma dinâmica que ela não tem ferramentas para compreender plenamente. Chamar isso de família não é apenas erro conceitual. É violência simbólica.

O Brasil convive com índices alarmantes de violência sexual contra crianças e adolescentes. A maioria das vítimas é do sexo feminino. A maioria dos agressores é homem adulto. Muitas vezes, o crime ocorre dentro do ambiente familiar ou próximo a ele.

Existe um pano de fundo cultural que sexualiza precocemente meninas, que romantiza a diferença de idade, que trata o predador como “sortudo” e a vítima como “adiantada”.É nesse contexto que a decisão judicial ganha dimensão ainda mais grave. O Judiciário não é apenas aplicador de normas; é formador de padrões sociais. Quando relativiza a proteção legal da infância, reforça estruturas que já são desiguais.A historiadora feminista Silvia Federici analisou como o controle sobre o corpo feminino sempre foi instrumento de manutenção de hierarquias sociais. A infância feminina, em especial, é terreno de disputa entre autonomia e apropriação.

A música popular brasileira sempre foi espaço de resistência. Em “Pagu”, Rita Lee canta:

“Porque nem toda feiticeira é corcunda

Nem toda brasileira é bunda

Meu peito não é de silicone

Sou mais macho que muito homem.”

A letra ironiza estereótipos e desafia a objetificação do corpo feminino. Ela afirma autonomia, recusa a redução da mulher a objeto de desejo ou submissão.Se aplicarmos essa lente à situação em debate, a pergunta é inevitável: que autonomia pode existir para uma menina de 12 anos diante de um homem adulto? Que liberdade é essa que precisa da chancela judicial para se sustentar?Rita Lee cantava contra a domesticação das mulheres. A decisão que romantiza a relação entre adulto e criança parece caminhar na direção oposta: domestica a indignação, suaviza a violência, estetiza o abuso.

O Conselho Nacional de Justiça tem, entre suas atribuições, o controle da atuação administrativa e disciplinar do Judiciário. Em casos de grande repercussão social, sua atuação pode ser fundamental para reafirmar parâmetros éticos e legais.Não se trata de interferir na independência judicial, mas de garantir coerência institucional com a Constituição e com os tratados internacionais de proteção à infância dos quais o Brasil é signatário.

Quando decisões isoladas parecem colidir com o sistema de proteção integral, é legítimo que a sociedade questione: estamos aplicando a lei ou reinterpretando-a a partir de valores que colocam meninas em risco?Há uma insistência perigosa em confundir intensidade emocional com legitimidade moral. Nem todo sentimento declarado é amor. Nem toda convivência é família. Nem toda história narrada como romance é inocente.A maturidade emocional não se mede por aparente “consciência” da vítima. Crianças podem defender seus agressores. Podem acreditar que estão protegendo alguém que amam. Isso não elimina a violência.

A lei brasileira foi construída justamente para impedir que narrativas subjetivas apaguem a objetividade da vulnerabilidade infantil.O debate não é sobre moralismo. É sobre direitos fundamentais. É sobre a dignidade de meninas que têm o direito de viver a infância sem serem sexualizadas por adultos.Se aceitarmos que uma menina de 12 anos pode “consentir” com um homem de 35, reabriremos portas que o direito brasileiro tentou fechar ao longo de décadas de luta.

As autoras feministas insistem que a linguagem importa. Quando o Judiciário fala, ele produz realidade. Ao substituir “estupro de vulnerável” por “vínculo consensual”, altera-se o eixo moral da discussão.E isso tem consequências.Casos como esse revelam tensões profundas entre cultura patriarcal e legislação protetiva. O Brasil avançou formalmente na proteção de crianças e mulheres, mas ainda convive com mentalidades que relativizam esses direitos.A indignação pública não é exagero. É reação legítima diante da percepção de que a infância feminina está sendo negociada simbolicamente.

É preciso reafirmar: uma menina de 12 anos não forma família com um homem de 35. Ela é vítima de uma estrutura que a coloca em posição de vulnerabilidade extrema.Dar nome correto às coisas é ato político. Se a lei chama de estupro de vulnerável, não cabe romantização.A Justiça tem o dever de proteger os mais frágeis, não de reinterpretar sua fragilidade como escolha.

Que o debate provocado por essa decisão sirva para fortalecer a aplicação rigorosa das normas de proteção à infância. Que o Conselho Nacional de Justiça exerça seu papel fiscalizador. Que o Judiciário brasileiro reafirme, sem ambiguidades, que meninas são sujeitos de direitos — não personagens de romances distorcidos. Porque não há família onde há desigualdade radical de poder. Não há consentimento onde a lei reconhece vulnerabilidade. E não há amor onde a infância é ferida.

Redação

Mais conteúdo sobre:

#Opinião do leitor; violência contra a mulher; desrespeito;